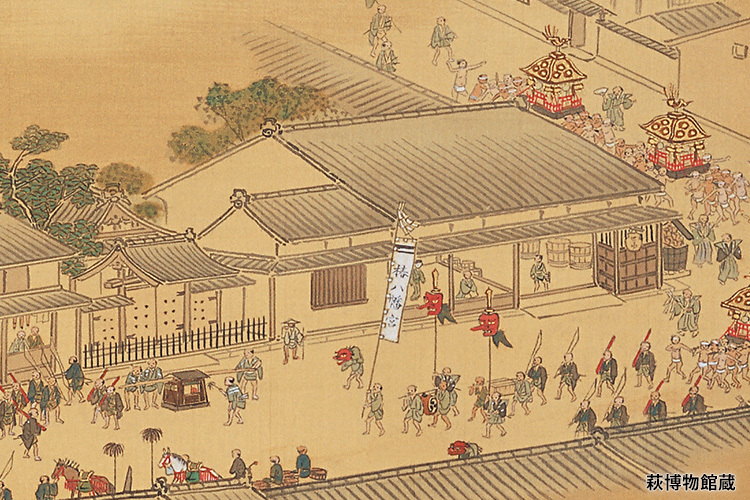

「鸞輿巡幸図」(部分)(萩博物館蔵)。国指定史跡「萩城城下町」一帯が描かれた絵図。幕末の安政5(1858)年作。画面を左右に貫く道が「御成道」。右端で上方に分かれる道は菊屋横町。四つ辻で上方向へ分かれる道は伊勢屋横町。三つ辻で分かれる道は江戸屋横町。なお、菊屋横町には高杉晋作(たかすぎ しんさく)誕生地、江戸屋横町には木戸孝允(きど たかよし)旧宅がある

「鸞輿巡幸図(らんよじゅんこうず)」の絵解きで楽しむ萩の祭りと城下町

発注主は誰? 絵図を読み解いて見えてくるのは…

「鸞輿巡幸図」(部分)(萩博物館蔵)。呉服屋の「伊勢屋」にみこしが担ぎ込まれようとしている。ミセノマでは裃(かみしも)を着た、店の主人と思われる人物などがこれを迎えている。先のみこしに続こうと待ち構えているみこしもある。他の祭礼行列も伊勢屋に向かっているように見えることから、この絵図の発注者は伊勢屋ではないかと考えられている。絵図の右から4分の1辺りに描かれている

※Escキーで戻ります。

「鸞輿巡幸図」(部分)(萩博物館蔵)。呉服屋の「伊勢屋」にみこしが担ぎ込まれようとしている。ミセノマでは裃(かみしも)を着た、店の主人と思われる人物などがこれを迎えている。先のみこしに続こうと待ち構えているみこしもある。他の祭礼行列も伊勢屋に向かっているように見えることから、この絵図の発注者は伊勢屋ではないかと考えられている。絵図の右から4分の1辺りに描かれている

※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。

猿田彦面の山車と御神幣の山車(萩博物館提供)。これらの山車は萩市浜崎地区で大切に守られてきた。現在は山車として巡行することはなく、住吉祭りの期間中、住吉神社の鳥居の傍らに飾られる。普段は浜崎地区の「旧小池家土蔵」に御船山車などと共に収蔵展示されており、事前に「浜崎しっちょる会」に連絡すれば見学できる

※Escキーで戻ります。

猿田彦面の山車と御神幣の山車(萩博物館提供)。これらの山車は萩市浜崎地区で大切に守られてきた。現在は山車として巡行することはなく、住吉祭りの期間中、住吉神社の鳥居の傍らに飾られる。普段は浜崎地区の「旧小池家土蔵」に御船山車などと共に収蔵展示されており、事前に「浜崎しっちょる会」に連絡すれば見学できる

※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。

- 徳山(現在の周南市)出身。徳山藩の絵師・朝倉南稜(あさくら なんりょう)などに師事した後、京都で下関出身の絵師・小田海僊(おだ かいせん)に学び、さらに萩へ転居。明治時代にも活躍した。

- 藩主が参勤交代などに利用した道。

- 魚を入れた桶を頭の上に載せて売り歩く女性のことを、萩地域などの方言で、カネリと呼んでいた。

- 杉の葉を束ねて球状にした、酒屋の看板。新酒ができたことを知らせる。杉玉ともいう。

- 表通りから横へ入った通りにある町や町筋のこと。

- 竹などの串に白色などの細長い紙をはさんだもので、神に供えたり、神主が祓(はら)いをしたりするときに用いる。

- 江戸時代初め、廻船業を営んでいた萩・浜崎の人々が、大坂の住吉神社から分霊を浜崎に迎え、住吉神社を設けて始めた祭り。現在は8月初めに執り行われる。8月3日には、御船と呼ばれる山車が旧城下を巡行し、御船の上で「御船謡(おふなうた)」が演唱される。山口県指定無形民俗文化財。

- 『古事記』や『日本書紀』などで国つ神の一つとされる神。ニニギノミコトの道案内をしたとされる。神社の祭礼では、行列の先導をする者で、一般的には、てんぐの面をかぶり、矛を持つ。この絵図にもてんぐと矛の造り物が描かれている。なお、猿田彦面の山車は住吉祭りで用いられ、現存する。

- 先端を鳥の羽毛で飾った槍。大名行列などの先頭で槍持ちが振るう。

- 享保5(1720)年、萩藩主が社殿を現在地に移したのを機に行われるようになった祭りで、萩の各町内から山車や行列が奉納された。現在も、11月第2日曜日に平安古備組(ひやこそなえぐみ)と古萩町の華やかな奉納大名行列などが市内を練り歩き、多くの人が見物に集まる。

- 萩市堀内地区にある神社。

- 萩市椿にある神社。

- 萩市南古萩町、江戸屋横町を南に下った円政寺(えんせいじ)の境内にある。幼いころの高杉晋作ゆかりの地。絵図では左上、松の木が描かれている部分。

- その人が生まれた土地の守護神。この場合、城下の人々の守護神。

萩博物館

萩博物館の歴史展示室(常設)では、グラフィックパネルで「鸞輿巡幸図」を見ることができます。また、その絵図と現在も市内に残る多くの江戸時代の商家の調査成果を基に制作された、町並み模型も見ることができます。

国指定重要文化財 菊屋家住宅

萩藩の御用商人として栄えた菊屋家。美しい庭を擁し、藩の賓客ももてなしました。菊屋家住宅は江戸初期の建築で、主屋・本蔵・金蔵・米蔵・釜場の5棟が国の重要文化財に指定されています。約2,000坪の敷地の約3分の1が通常は公開されており、現在、6月上旬まで(予定)「春の庭園特別公開」として、普段は非公開の美しい新庭が特別に公開されています。

旧小池家土蔵、旧山中家住宅、旧山村家住宅

萩市浜崎地区は、廻船業で栄えた港町。江戸時代から昭和初期までの町屋など伝統的な建造物が現在も137棟残り、一帯は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。旧小池家土蔵では、祭礼の山車や道具などを収蔵展示。旧山中家住宅や旧山村家住宅では、かつての商いなどの様子が分かる数多くの品を展示。また、5月22日(日曜日)には、浜崎地区の各家に伝わる「おたから」を見ることができる「第23回 浜崎伝建おたから博物館」が開催されます。旧小池家土蔵や国指定史跡「旧萩藩御船倉」の公開をはじめ、伝建ガイドツアー、浜崎蚤(のみ)の市、雑魚場(ざこば)食堂などを楽しめます。

参考文献

- 一般社団法人山口県観光連盟『古地図を片手に、まちを歩こう。』2017

- 清水満幸「猿田彦面山車」『はまかぜだより』2012

- 萩博物館『萩のまちは屋根のない博物館 萩博物館展示案内』2006

- 萩博物館「鸞輿巡幸図 絵解き城下のにぎわい」 など