「萩城下町絵図」(NPO萩まちじゅう博物館提供)。安政元(1854)年から安政2(1855)年ごろ作製と考えられる原図を基に、NPO萩まちじゅう博物館が原本の字を活字に改めて作製したもの。赤い文字や白ぬき文字は、このおもしろ山口学に際して記入。萩城二の丸や内堀の北に本丸が位置する

江戸時代の絵図に見る萩藩上級武士のまち堀内

水の都・萩を愛でる藩主の姿も見えてくる?!

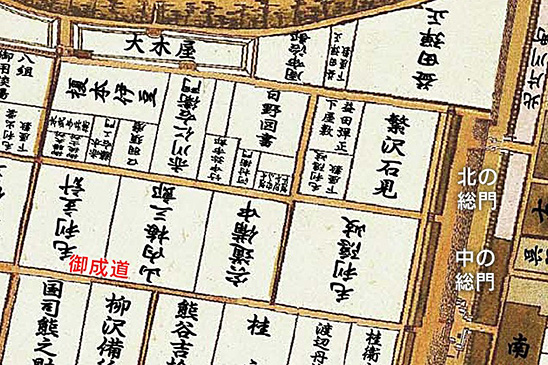

「萩城下町絵図」(NPO萩まちじゅう博物館提供)。北の総門の北西に永代家老・益田家の屋敷地。中の総門の西に毛利隠岐(大野毛利家)の萩屋敷があり、現在そこに萩博物館がある

Escキーで戻ります。

「萩城下町絵図」(NPO萩まちじゅう博物館提供)。北の総門の北西に永代家老・益田家の屋敷地。中の総門の西に毛利隠岐(大野毛利家)の萩屋敷があり、現在そこに萩博物館がある

※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。

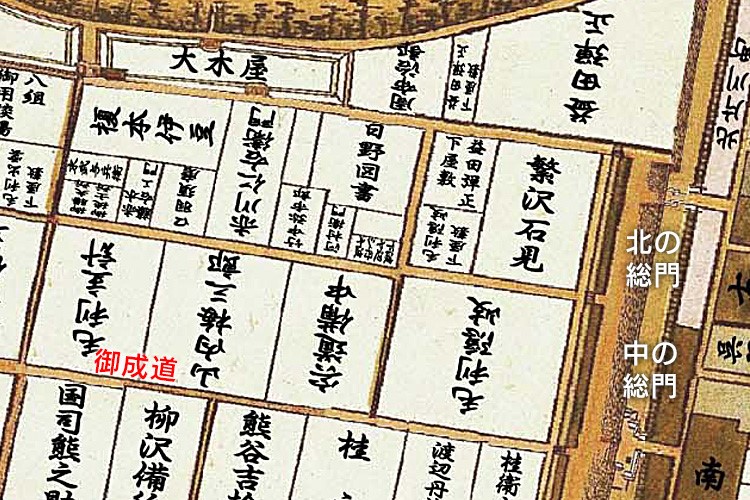

「萩城下町絵図」(NPO萩まちじゅう博物館提供)。御成道と広小路の三差路に面して、長府屋敷がある。その西、毛利能登(のと)とある地は厚狭毛利家の萩屋敷で、毛利能登はその幕末の当主・元美(もとよし)。吉川監物(きっかわ けんもつ)とある地は、岩国領主の萩屋敷で、吉川監物はその幕末の当主・経幹(つねまさ)

Escキーで戻ります。

「萩城下町絵図」(NPO萩まちじゅう博物館提供)。御成道と広小路の三差路に面して、長府屋敷がある。その西、毛利能登(のと)とある地は厚狭毛利家の萩屋敷で、毛利能登はその幕末の当主・元美(もとよし)。吉川監物(きっかわ けんもつ)とある地は、岩国領主の萩屋敷で、吉川監物はその幕末の当主・経幹(つねまさ)

※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。

- 個人蔵の屏風仕立ての絵図を基に、NPO萩まちじゅう博物館が原本の字を活字に改めて作製したもの。屋敷地に記された主の官職名や、安政2(1855)年に竣工した姥倉運河が描かれていないことなどから、原図は安政元(1854)年から安政2(1855)年ごろの作製と考えられている。

- 北の総門や、中の総門の他、平安古(ひやこ)の総門があった。

- 禁門の変は元治元(1864)年。おもしろ山口学「『禁門の変』の責任を負った三家老の一人、益田親施」参照。

- 他に福原元僴(ふくばら もとたけ)と、国司親相(くにし ちかすけ)。この絵図で国司熊之介と記されているのが親相。国司家の屋敷地は現在、萩西中学校の西半分。

- 毛利熈頼(ひろより)。現在の平生町を本拠とした大野毛利家の幕末の当主。大野毛利家は中世、津和野を本拠とした吉見(よしみ)氏の流れをくむ。吉見広長(ひろなが)の二度目の出奔による吉見家断絶後、岩国領主・吉川広家(ひろいえ)の男子が吉見氏の娘をめとって吉見家を再興。その後、初代萩藩主から毛利の苗字を与えられた。なお「ひろより」の「ひろ」の字は、系図では「臣」の左側の部首が、にすい。

- 福原近江とは福原親俊(ふくばら ちかとし)。安政5(1858)年死去。禁門の変の責任を負って自刃した福原元僴は、親俊の次の福原家当主。

- 流れが滞って、深く水をたたえたところ。

- 村田峯次郎編『長門国誌 長門金匱』(長周叢書5)1891。

- 別名「花江(はなのえ)御殿」「常盤江(ときわえ)御殿」。幕末の萩藩主・毛利敬親(たかちか)は御殿内に茶室を造り、安政3(1856)年9月には、一時疎遠となっていた岩国領主・吉川経幹(きっかわ つねまさ)を招いて親睦を深めるなどしている。

萩まちじゅう博物館「まち歩き」

NPO萩まちじゅう博物館の「まちかど解説員」による案内で、古地図を片手に萩を歩きます。全12コース中、堀内重要伝統的建造物群保存地区については「古地図を片手に、土塀と夏みかんの謎解きウォーク!」(堀内伝建地区コース)として2コースがあります。なお、萩博物館の歴史展示室(常設)では、さまざまな城下町絵図が展示されており、企画展示室では「百年の布-美しき襤褸(ぼろ)の世界-」を6月19日(日曜日)まで開催中です。

まち歩きの開催期間: 通年(前日12時までに要予約。まち歩き各コースの「申し込みHP」の開催カレンダーを参照)

参考文献

- 維新史回廊構想推進協議会(山口県)編「維新史回廊だより」第18号 2012

- 一般社団法人山口県観光連盟『古地図を片手に、まちを歩こう。』2017

- NPO萩まちじゅう博物館「安政元-二年(一八五四-五五)萩城下町絵図」

- NPO萩まちじゅう博物館「藩政期の武家地をめぐるトレイル」

- 田村哲夫編『近世防長諸家系図綜覧』1980

- 萩市教育委員会編『萩城跡外堀調査報告書』1988

- 萩市史編纂委員会『萩市史』第1巻 1984

- 萩博物館「水辺の景勝地・上級武家地体感コース」

- 平生町郷土史調査研究会『一門六家 大野毛利氏と平生開作』1988

- まちじゅう博物館『歩く旅シリーズ[町歩き] 萩のまちを歩く』2004

- 村田峯次郎編『長門国誌 長門金匱』(長周叢書5)1891 など